キャリアを歩む

はじめに

私は2015年4月に採用されました。初年度に1年間の研修がありました。技術職員の先輩や先生方からじっくりと業務や研究について教えていただきました。防災研究所で取り組まれている研究やそれらに対する技術職員の役割、関わり方をよく理解できたと思います。研修終了後から現在まで、地震観測やそのデータ処理、関連するサーバー・ネットワーク管理などを主要業務として勤務しています。

主要業務

①定常地震観測

防災研究所では西日本を中心に約30箇所の定常観測点を設置し、地震を観測しています。各観測点には地震計(写真1)やデータ収録伝送装置(写真2)が設置されており、常時データを収集し、専用回線を経由して大学内のサーバーにデータが送られています。これらのデータを途切れさせないように観測点の機材保守や環境整備をしています。

②データ処理、サーバー・ネットワーク管理

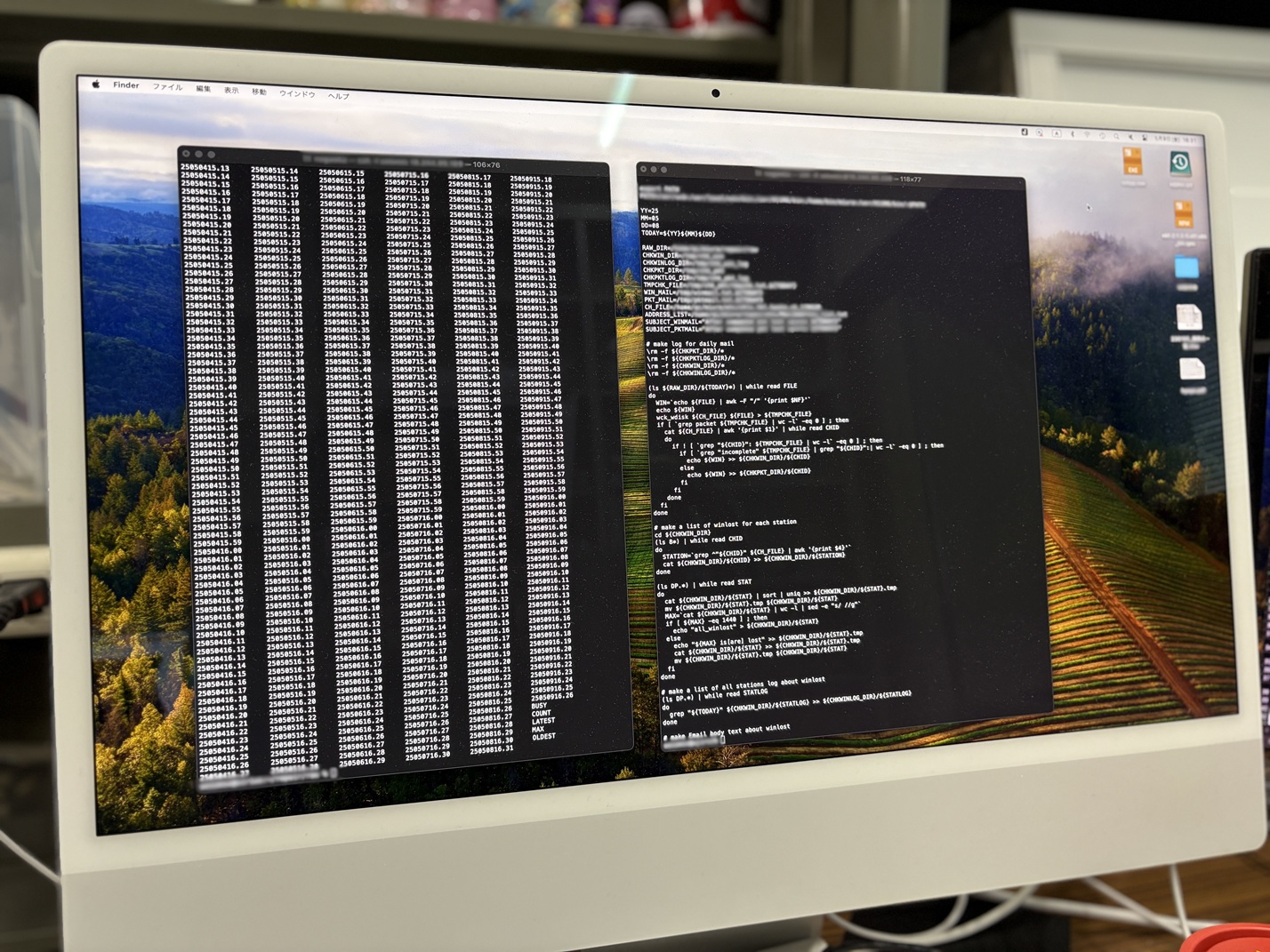

観測点から大学内のサーバーに送られてくるデータ(写真3)は伝送途中でデータの一部が欠けてしまうことがあります。こういった不完全なデータは欠けた部分を補い、完全な状態に修復します。これらの補完作業はサーバー上でスクリプト(写真4)を用いて実行しています。

定常観測点の地震データは全国の大学や研究機関にもリアルタイムで流通、共有されています。防災研究所内のデータ流通に関するネットワークや関連するサーバーを正常に維持するため、機材の入れ替えやトラブルに対応しています。

不定期業務

主要業務以外の代表的な業務として臨時観測があります。臨時観測は大規模地震後の震源周辺地域や先生方の研究対象となるフィールドで実施されます。私は2018年大阪北部地震や2024年能登半島地震の臨時余震観測、韓国大田市での臨時観測に参加しています。

地震関係以外では電磁気観測などに参加することもあります。

後輩へのメッセージ

防災研究所の技術職員は採用前は全く別の分野のことを学んできた職員がほとんどです。化学、建築、農学など多様な受験区分で受験し採用されています。私も採用時は防災研究所で必要とされる知識や技術はほぼありませんでした。

防災研究所では、研修受講や学会参加、先生方や先輩職員からのサポートといったスキルアップのためのバックアップ体制が充実しています。今では地震計などの観測機材を扱えるようになり、データ処理用のスクリプトを作成できるようになりました。重要な観測業務を準備段階から任せていただくことも増えています。

京都大学では休暇制度や福利厚生制度が充実しています。フレックスタイム制も採用されているため、プライベートやライフスタイルに合わせた働き方が可能だと思います。